年中・年長くらいの幼児向けの問題で「折り紙の展開図」というものがあります。

小学校受験で出題されたり、受験をしなくても”こどもちゃれんじ”や”Z会幼児コース”などでも見かける問題です。

最初から得意な子も勿論いますが、幼児でいきなり”展開図”と言われても難しいことがほとんどかと思います。

この記事では”折り紙の展開図がちょっと苦手”という子に向けて、我が家で実践していた方法を紹介します♪

折り紙の展開図が解けるようになる方法2つのステップ

折り紙展開図で大事な2つの力

①消去法スキル

②イメージ力

短く言えば、折り紙の展開図をマスターするには、上の2つの力が必要です。

まず①の力を鍛えることで、問題をひと目みるだけで選択肢の数を減らすこともできますし、なにより”カン”(という名の実力!)が育ちます^^

①消去法スキルを上げ、選択肢を減らす

ポイント

消去法スキルが上がると、選択肢が減る

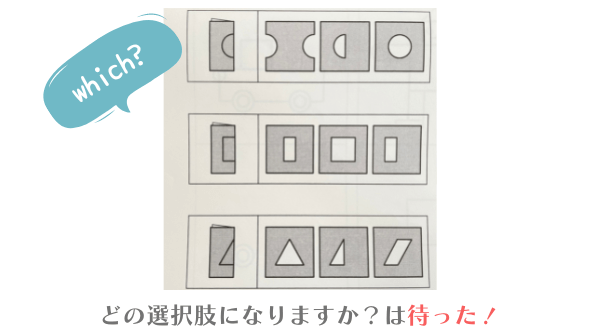

”選択肢を減らす”には「明らかに違う!」を見抜く消去法スキルが必要になります。

消去法スキルを身につけるには

作れない形があることに気づいてもらう!

「明らかにこれはあり得ないよね」を、子どもでも分かるようになってほしいところです。

そのためには、

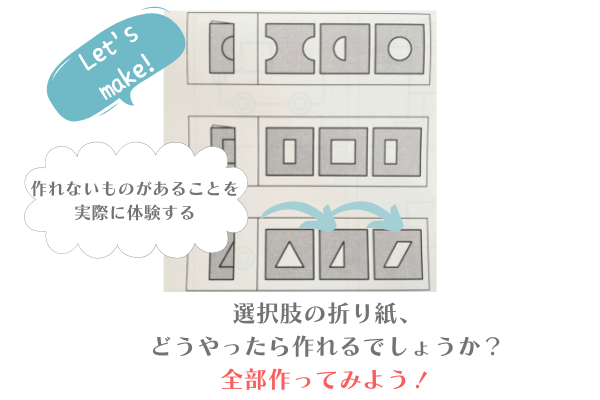

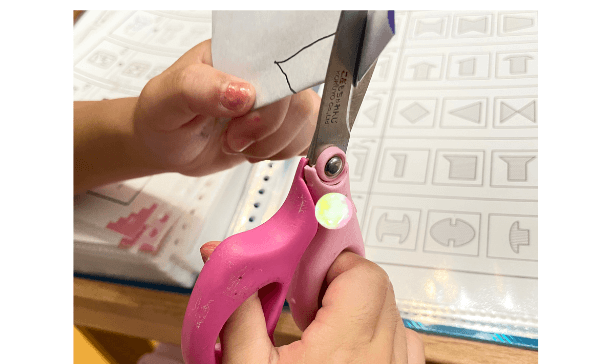

選択肢の中のものは、どうやったら作れるのか考えさせる

普通に1問解くよりも何倍もの時間がかかりますが、最初の数回だけです。

・作れるもの

・切る場所を変えたら作れるもの

・どうやっても作れないもの(←ココが大事!)

”どうやっても作れないもの”をひと目みてわかるようになるだけで、選択肢を減らし、正解率を上げることができます。

上の画像のように実際に作れないものを「これはナシ!」と即座に感じることができればスキルアップした証拠です!

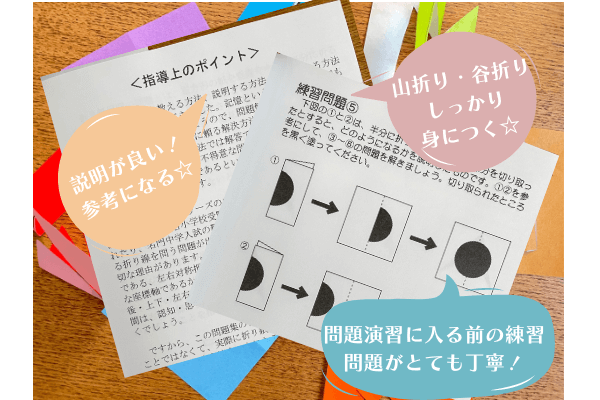

参考☆おすすめ問題集

折り紙の展開図で私が実際に試して良かった問題集は、ズバリ「ピグリシリーズ」の”折り紙展開”!

特にこの折り紙展開図はピグリがよかった!

教え方や、問題に入る前の練習がとても丁寧!

(あくまでも個人的な意見ですが、折り紙展開図は”ひとりでとっくん”や”ばっちりくん”よりも圧倒的^^)

忘れた頃に、練習問題から復習!結構ボロボロになるまで使いました^^;

②イメージ力強化には鏡を使おう!

ポイント

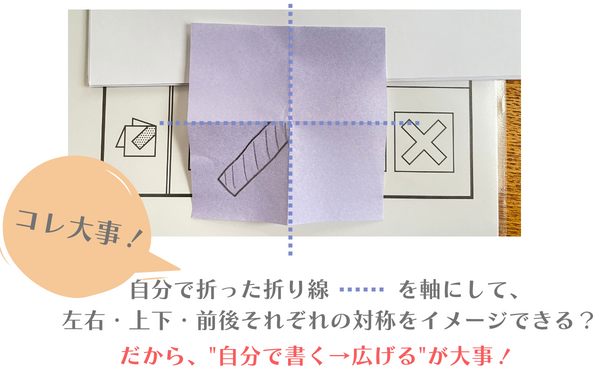

折り線を軸にした左右・上下・前後の線対称を想像する力を鍛える

ここで大切なのは、”折り線が軸になる”ということを意識させることです。

この作業を繰り返しすることで、折り線を軸にした左右・前後・上下の線対称の形を身につけることができます。

参考☆言葉がけ

子どもに”線対称”なんて言っても「なに???」となってしまうので^^;

私は娘に「鏡と一緒だよ」と言葉がけをしました。

実際に、折れ線に鏡を置いて(縦も横も)試してあげると納得してくれることが多かったです。

最初のうちは鏡を持ち出して自分で置いて試したりしていましたが、

徐々に鏡なしでも”線対称”がわかるようになっていきました◎

なぜ折り紙の展開図は難しい?

そもそも、折り紙の展開図は子どもにとってどんなところが難しく感じるのでしょうか?

考えられることは、

・経験不足

・前後・左右・上下の対称がどうなるかの感覚がまだ未熟(想像するのが難しい)

大人ならばそれほど迷わない問題でも、幼児では「???」となってしまう原因は、経験不足と未熟さではないでしょうか。

また、4つ折りやその他になると難易度も上がり、複雑になればなるほど想像することが困難になります。

折り紙展開の問題を解くために必要な左右対称把握能力は、三次元世界における位置関係把握の大切な座標軸となります。位置関係が認識できないと、きちんとした思考力が育ちません。 引用:PYGLIの幼児教育・小学校受験 株式会社ピグマリオン

折り紙についた折り線が”座標軸”だということは子どもには難しい説明ですね。

しかし、その感覚(位置関係を把握すること)は、繰り返し経験を積むことでを身につけることができます。

まとめ☆折り紙の展開図が苦手な子は

☆まとめ☆

問題集は例題の宝庫!

選択肢から選ぶよりも、かんたん・基本的なものは一度全部作ってみよう!そうすれば、

・”これはナシ”という消去法スキルが発動

・一部分を見ただけで、上下・左右・前後の線対称を想像できる

問題を目にしたら、まずは「どれ?」と選ばせたくなってしまいますね^^;

また、図形や空間認知が得意な子は応用問題もつまづくことなく解いてしまうかもしれません。

しかし、基本ができていなければ、応用・発展問題で「あれ、これは…??」と急に手が止まることも十分に考えられます。

特に、今まで”なんとなくコレ”で解いていた子は、自分の感覚以上の問題になると太刀打ちできなくなってしまいます!

(実際に娘がそうでした…)

ですので、とにかく選択肢のものを全て作り、”作れないものはコレ!”を確信できるように訓練すること。

これが、折り紙展開図攻略の第一歩になります!是非試してみて下さいね!